ETAPAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN HÁBITO

Análisis del proceso antropológico para adquirir un hábito bueno

Alejandro Salas Cacho

El presente trabajo se terminó en 2007 y se actualizó en 2018 al presentarlo en el congreso ‘Educación del carácter en Latinoamérica: retos y oportunidades’, que organizó en Pilar (Argentina) la Universidad de Navarra (España) en colaboración con la Facultad de Educación de la Universidad Austral y con financiación de Templeton World Charity Foundation. Participaron 150 personas de universidades, colegios y fundaciones de España, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Chile, México, EE. UU. y Reino Unido, entre otros países. Esta versión es extendida con respecto a lo que se presentó en el congreso y se añadió lo referente a la educación de la afectividad.

PRESENTACIÓN

La situación del mundo actual necesita una profunda renovación y reclama ciertas

responsabilidades para lograrla. Por lo que es indispensable redescubrir los valores

sobre los cuales hay que construir un futuro mejor, tomando en cuenta que no basta

progresar desde el punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo humano

debe ser auténtico e integral; abarcar además de un progreso material uno

espiritual, porque el hombre es cuerpo y alma.

Esto significa que para renovar el orden económico y social, el primer capital que

se ha de valorar es a la persona en su integridad: “Pues el hombre es el autor, el

centro y el fin de toda la vida económico-social.”

Por ello, se debe formar a todo el hombre, tomando en cuenta que, es un ser integral

cuya formación debe abarcar todos sus aspectos: la inteligencia, la voluntad, los

sentimientos o afectos, su cuerpo, etc. Esto supone un desarrollo personal, que

traerá como consecuencia el desarrollo social.

La necesidad de educar de manera integral a la persona; no basta con enseñar lo

que está bien o mal, no hay que conformarse con educar únicamente la inteligencia

sino que la persona sea capaz de realizar el bien, de actuar de una manera

coherente con lo que piensa y hace. Para lograr este objetivo se necesitan adquirir

hábitos buenos o virtudes. Durante su proceso, explicado en el presente documento,

se formará de manera conjunta –ya que no puede ser de otra manera- la

inteligencia, la voluntad y los sentimientos; logrando el Desarrollo Humano Integral

buscado.

Al adquirir un hábito nuevo se debe tomar en cuenta que es un proceso arduo,

requiere de esfuerzo, mucha constancia, colaboración y el seguimiento por parte de

los formadores. Es una tarea difícil, pero vale la pena, pues su resultado es la mejora

personal-social dada su repercusión lógica hacia el amor y servicio a los demás.

Para convencer aún más de la necesidad de la adquisición de los hábitos a pesar

del esfuerzo que supone, hay que reflexionar sobre la misma al transitar por tres

abismos en el Desarrollo o Educación de una persona:

El primero es pasar de la ignorancia hasta adquirir el conocimiento del bien, saber

de valores, virtudes, prácticas y hábitos que te lleven a ser mejor persona. Esto

supone una fuerte inversión de tiempo en: clases, conferencias, cursos, lecturas,

etc. Teoría que deberá asimilarse profundamente con una reflexión de donde se

sacarán las razones para actuar, se motiven a ser mejores y sepan cómo y por qué

implica esfuerzo al cubrir este primer abismo.

El segundo es pasar de la teoría aprendida a la práctica. Un abismo más profundo

y difícil de pasar que el primero. Para que una persona entienda lo que debe hacer

y llegue a vivirlo de manera estable es verdaderamente abismal. Este paso se puede

cubrir por la adquisición de virtudes o hábitos buenos. Gracias a ellos las personas

serán capaces de vivir coherentemente lo que saben conveniente, a pesar de su

dificultad para realizarlo y que el ambiente esté en contra.

El tercero es lograr que esas personas no sólo sean capaces de resistir el

ambiente, sino de transformar e influir de manera positiva en él: ya que ellos

constituirán los líderes positivos requeridos en el mundo. Al ser un abismo difícil de

saltar, requiere haber cubierto los dos primeros pasos para adquirir los hábitos que

lleven a la plenitud y trascendencia. El motor en este nivel es el amor al bien que

lleva a una solidaridad que llena plenamente el corazón de la persona.

El ideal del Desarrollo Humano Integral es formar personas capaces de llegar al

tercer nivel, no quedarse en el segundo y menos en el primero. Para ello es

necesario no solo saber lo que debe hacer, sino que sea capaz de hacerlo a través

de sus acciones firmes que le dan sus hábitos, y entendiendo el por qué y para qué

de su acción.

Este documento tiene tres partes: primero la parte antropológica donde se explica

el actuar de la persona, el entender cómo opera a través de la inteligencia, la

voluntad y los sentimientos2; los hábitos y el dinamismo al interior de la persona para

adquirirlos. La segunda son las Etapas y las estrategias para la adquisición de un

hábito bueno o virtud. Y en la tercera se explica cómo se educa la afectividad a

través de la adquisición de la virtud, tema del que se habla también a lo largo de las

etapas.

I) LOS HÁBITOS Y EL DINAMISMO AL INTERIOR DE LA PERSONA PARA ADQUIRIRLOS

INTRODUCCIÓN

Hemos estudiado la necesidad de la formación del carácter en México (DHI, 2017). La importancia de estos estudios es vital. A escala mundial ha crecido la morbilidad y la mortalidad por falta de hábitos saludables o estilos de vida saludables (DHI, 2013).

Para la educación del carácter se requiere un punto de partida. Sin una buena antropología, se corre el peligro de que los programas y acciones educativas no sean eficaces. Necesitamos conocer la importancia de los hábitos y cómo es el dinamismo en el interior de la persona en el proceso de habituación. Así se podrán encontrar las estrategias que sirvan para elaborar programas en la formación de hábitos que configuran el carácter. Nos proponemos dar a conocer el fundamento antropológico que hemos seguido en DHI para desarrollar cada uno de nuestros programas educativos que forman hábitos.

Los hábitos son disposiciones estables que el ser humano llega a adquirir como consecuencia de sus acciones. Éstas inclinan a la persona a obrar con constancia y facilidad en el sentido de los hábitos ejercidos. Su presencia llega a constituir una segunda naturaleza, es decir, un modo de ser que mueve a obrar de acuerdo con él. La voluntad juega un papel importante en la formación de los hábitos. Al principio, la persona decide —mediante su voluntad— el sentido en que quiere actuar: a favor de las propuestas de la inteligencia, camino a la virtud, o según lo que le proponen los sentimientos, camino al vicio.

Y nos preguntamos ¿cómo lograr que la voluntad venza la fuerte resistencia inicial de la sensibilidad bajo la guía de las razones que le propone la inteligencia? El reto más difícil para adquirir un hábito es la constancia en la práctica de acciones que vayan en esa misma dirección hasta alcanzarlo. Sin embargo, los programas y escuelas que buscan formar en la virtud suelen hacer campañas mostrando distintas virtudes o valores a base de consignas semanales y mensuales; usan como apoyo cuentos, videos y frases; hacen actividades, etc. Por otra parte, preceptores y psicólogos, solo proponen metas para que las personas mejoren en distintos aspectos, pero no se suele proponer un programa de seguimiento a largo plazo. Se observa que este camino no ha sido suficiente, de ahí este interés por educar mejor el carácter en América Latina, como lo hemos hecho a lo largo de varios lustros. La cuestión para preguntarse es la siguiente: ¿cuál es el proceso interior que atraviesa la persona desde que es consciente de que carece del buen hábito que desea, hasta conseguir adquirirlo? Es esencial saberlo para buscar las estrategias y medios a poner, tanto por la persona interesada como por parte de los formadores, si queremos formar hábitos buenos que conforman el carácter.

Insertos en una antropología realista descubierta por Aristóteles y Tomás de Aquino, transferimos ese contenido a un público menos especializado en filosofía. Esa divulgación se ha hecho sobre la base de un trabajo sobre la adquisición de hábitos, (Armenta, 1999: 332-342) por ser esclarecedor y estar bien formulado, que ahora presentamos a continuación.

RESUMEN ANTROPOLÓGICO.

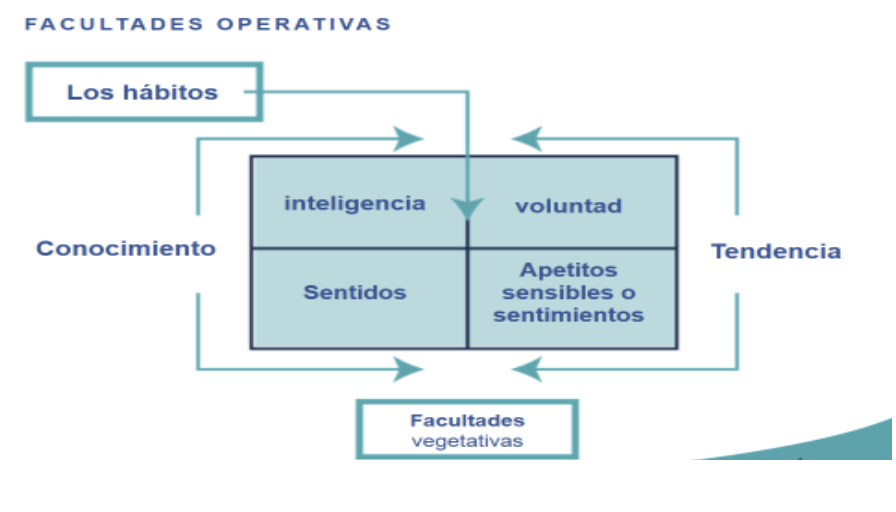

La persona se define como animal racional ya que está compuesta de una parte

material y otra espiritual. Cada una de ellas opera a través de un conocimiento que

luego le moverá a actuar: por medio de tendencias. Ambos componentes se

encuentran muy unidos en su operación, pues quien actúa es la persona.

En su componente espiritual se encuentran las facultades de la inteligencia, con

lo que conoce, y la voluntad se mueve hacia el objeto elegido. En el componente

material cuenta con los sentidos: cinco sentidos externos y cuatro sentidos

internos, con los que conoce; y se mueve a través de los apetitos sensibles o

sentimientos. Estas facultades forman parte de la primera naturaleza de la persona,

se le llama así, porque viene dada por el simple hecho de ser humano y no puede

ser removida. Si se remueve, entonces, deja de ser persona.

Los hábitos son disposiciones estables que el ser humano llega a adquirir como

consecuencia de sus acciones. Éstas inclinan a la persona a obrar con constancia

y facilidad en el sentido de los hábitos ejercidos. Su presencia llega a constituir una

segunda naturaleza, es decir, un modo de ser que mueve a obrar de acuerdo a él.

El operar sigue al ser, o sea, que si alguien tiene el hábito del orden obrará con

orden. Se le llama segunda naturaleza al ser practicada y puede ser removida sin

afectar a la misma.

El ser humano tiene en común con los vegetales las facultades nutritivas y con los

animales superiores las facultades sensitivas —sentidos y apetitos sensibles—. La

inteligencia y la voluntad son facultades propias del hombre, al ser racional, no deja

de serlo ni cuando come o siente.

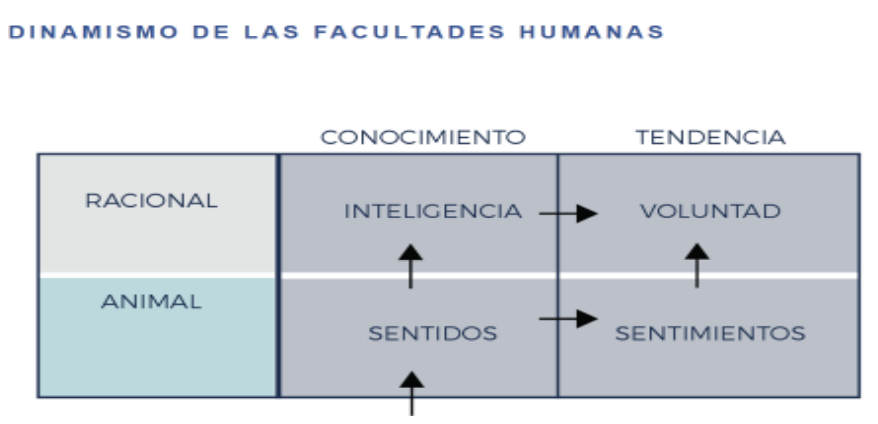

Cómo es el obrar humano.

La siguiente tabla muestra de manera muy general la estructura del obrar humano:

un nivel animal con los sentidos y los sentimientos; y el nivel racional con la

inteligencia y la voluntad.

Para comprender el funcionamiento del recuadro, se explicará primero cada una de

las facultades y sus funciones; posteriormente, cómo se desarrolla la dinámica entre

ellas.

Por medio de los sentidos, la inteligencia es capaz de conocer, pues tanto sentidos

internos como externos le presentan las realidades concretas y singulares. Estas

facultades permiten al ser humano —al igual que los animales superiores— tener

noticia de las realidades que constituyen el mundo físico.

Los sentidos externos son cinco: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada

uno de ellos capta un aspecto de las realidades sensibles: el color, el sonido, el olor,

el sabor y los diversos objetos táctiles (frío y calor, liso y rugoso, húmedo y seco,

etc.). Los sentidos externos captan el aspecto de la realidad que les corresponde

estando presente el objeto que es conocido. Los órganos corporales de los sentidos

externos son fácilmente perceptibles.

El número y la diversidad de los sentidos internos procede de la observación atenta

de los hechos experimentales: diferentes acciones exigen diversas facultades. Su

existencia pone de manifiesto que la naturaleza no falla en lo necesario para

conservar la vida sensitiva.

Los sentidos internos son cuatro: el sentido común, la imaginación, la memoria y la

cogitativa; cada uno cuenta con sus correspondientes órganos corporales, pero a

diferencia de lo que ocurre con los sentidos externos, no son fácilmente

perceptibles. De ahí su nombre los cuales se muestran muy relacionados entre sí,

tanto desde el punto de vista constitutivo como funcional. Éstos se pueden clasificar

en dos; los internos formales y los internos intencionales. Los sentidos internos

formales son aquellos que reciben y retienen las formas sensibles con sus aspectos

objetivos.

• El primero de ellos es el sentido común, el cual se encarga de unificar la

pluralidad de sensaciones que proveen los sentidos externos. Se puede decir

que es la conciencia sensible pues recibe y retiene la forma y la imagen del

objeto percibido.

• El segundo es la imaginación; la cual retiene y conserva las formas sensibles

que han sido recibidas previamente por el sentido común. Archiva y combina

las formas sensibles, guardando relación con la inteligencia, a quien provee

imágenes que la activan.

Ambos sentidos internos formales retienen la información de manera objetiva, lo

que perciben es lo real; son intencionales, elaboran y retienen valoraciones

sensibles las cuales se vuelven subjetivas al interiorizarlas.

• El primero es la cogitativa, la cual permite percibir la conveniencia o

disconveniencia que para una persona tiene la realidad sensible conocida.

Estima o valora al objeto conocido, y realiza una percepción positiva o

negativa de él, si le afecta o le beneficia. Unifica la experiencia subjetiva en

torno al objeto, captando y creando el significado del mismo.

• El segundo es la memoria, que retiene las valoraciones elaboradas por la

cogitativa: es un archivo en el que se guardan las valoraciones de las

experiencias vividas.

Una vez definido lo anterior, se explicarán los apetitos sensibles, los cuales son las

facultades que tienden a las realidades conocidas por los sentidos. Sus tendencias

pueden mover a buscar o a evitar el objeto conocido, según haya sido valorado por

como un bien o mal. El apetito sensitivo es una facultad genérica que se divide en

dos potencias: el apetito concupiscible e irascible.

• El apetito concupiscible es una facultad que permite tender hacia lo que ha

sido percibido como un bien sensible o a rehuir lo nocivo.

• En cambio, el apetito irascible es una facultad que permite rechazar, por una

parte, lo que se opone a la consecución de lo que es percibido como

conveniente y, por otra, lo que ocasiona perjuicio. Su objeto del apetito

irascible es el bien arduo, pues tiende a superar lo adverso y a prevalecer

sobre ello. Las tareas a las que lo mueve suelen ser trabajosas y de larga

duración. Por tanto, la participación de los sentidos internos es mayor, pues

estos sentidos pueden integrar el futuro y el pasado con el presente. La

realización de estas tareas requiere una cierta experiencia y capacidad de

resolución de problemas.

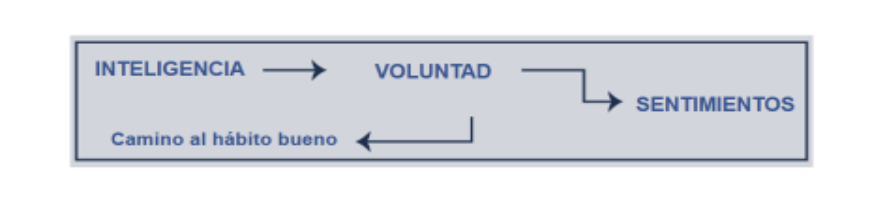

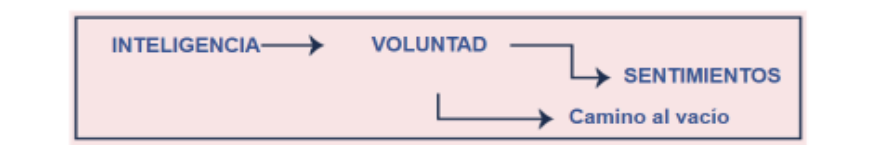

A continuación, se explica dentro del esquema de flechas el proceso de adquisición

de hábitos:

Flecha 1: Localizados en el nivel animal, los sentidos juegan un papel muy

importante pues proporcionan datos de la realidad percibida tanto a la inteligencia

como a los sentimientos.

Flecha 2: Por su parte, los sentidos proporcionan información a los sentimientos, los

apetitos sensibles, quienes tienden a realidades percibidas.

Flecha 3: Los sentidos informan a la inteligencia, que es la facultad específicamente

humana por la cual se puede razonar y conocer las cosas de una manera superior

al animal. Gracias a la inteligencia se conoce la verdad y se juzga de manera

adecuada el bien o el mal.

Flecha 4: La inteligencia es la que provee información a la voluntad y le indica la

manera correcta o incorrecta de actuar, lo que es bueno o malo.

Flecha 5: A su vez, los sentimientos informan a la voluntad sobre lo que quieren,

sobre lo que perciben como agradable o desagradable, les gusta o no les gusta.

Finalmente, la voluntad, que se mueve a sí misma, recibe información por parte de

la inteligencia y los sentimientos. De esta manera se explica cómo la persona es

cuerpo y espíritu, y aunque ambos aspectos forman una unidad inseparable, lo

someten necesariamente a impulsos que tiran de él, frecuentemente, en direcciones

opuestas: por un lado sus sentimientos le inclinan fuertemente hacia la obtención

de aquellos bienes sensibles que constituyen su objeto: placer, ira, tristeza, gozo...,

etc.; por el otro, su intelecto lo lleva a la búsqueda de la verdad y del bien. Así se

puede decir que en la persona se da una triple situación:

a) Cuando la inteligencia y los sentimientos coinciden en el mismo objeto, facilitan

a la voluntad tomar la decisión acertada. Por ejemplo, si la inteligencia ve las

ventajas del orden, y a la persona le gusta ser ordenada, se dice que posee el hábito

bueno.

b) Cuando la inteligencia ve claras las ventajas de un modo de comportarse, y no le

es agradable a los sentimientos. La voluntad tendrá que decidir por qué camino

andar, si es ayudada por razones, en un ambiente de exigencia, si opta por la

inteligencia y actúa así una y otra vez, va en camino de adquirir el hábito bueno.

c) Esta tercera opción es igual que la segunda, la inteligencia ve claras las ventajas

de un modo de comportarse, y no le es agradable a los sentimientos. La voluntad

tendrá que decidir por qué camino andar. Si el ambiente le lleva a lo más fácil y

cómodo y no se le apoya, va a optar por lo fácil o placentero, así la voluntad se

inclinará por lo que le indiquen los sentimientos, una y otra vez: será el camino del

vicio.

La voluntad juega un papel importante en la formación de los hábitos. Al principio,

la persona decide —mediante su voluntad— el sentido en que quiere actuar: a favor

de las propuestas de la inteligencia o lo que le proponen los sentimientos.

“La repetición de acciones en un mismo sentido da lugar a esas disposiciones

estables que son los hábitos.”

Una vez que están presentes, la voluntad queda, en

cierto modo, comprometida por lo que ella ha permitido, querido y causado.

Mediante los hábitos, la persona tiende a actuar con constancia, facilidad y

espontaneidad en el sentido de las decisiones precedentes. La clave es mantenerse

firme en el empuje.

La participación de la inteligencia y de la voluntad —en cierta manera— tiende a

decaer, pues la persona suele decidir en cada situación singular y concreta con un

menor grado de reflexión y deliberación: el hábito y la costumbre le dan cierta

familiaridad y connaturalidad a las acciones propias del hábito que posee.

“Verdaderamente, los hábitos vienen a constituir un principio operativo intrínseco

más.”

Su participación en el dinamismo humano llega a alcanzar el nivel jerárquico

que corresponde a las facultades que les han dado origen. La adquisición llega a

tener el carácter de una posesión personal e intransferible.

Como ya se había mencionado, los hábitos constituyen un modo de ser adquirido,

quien los posee tiende a obrar de acuerdo a ese modo de ser. Estos no vienen

dados, sino que se adquieren y al hacerlo da lugar a una segunda naturaleza que

se añade a la primera y que es común a todos los seres humanos. Cada persona

tiene la capacidad de adquirir —mediante su voluntad— ciertos hábitos al ser el

arquitecto de su propio destino.

Los hábitos llegan a constituir disposiciones estables y difíciles de remover. Sin

embargo, no constituyen estados irreversibles, sino que “admiten generación,

crecimiento, disminución y corrupción.”

Se ha visto que la voluntad juega un papel predominante en la generación de los

hábitos y que, una vez adquiridos, la voluntad —parcialmente— queda

comprometida por lo que ella ha permitido, pero no atrapada de forma definitiva.

En este caso, “la voluntad tendrá que vencer la fuerte resistencia inicial de la

sensibilidad bajo la guía de las razones que le propone la inteligencia. Ciertamente

los hábitos son removibles, pero precisamente por ser disposiciones estables su

remoción no se da con facilidad.”

Entre los diferentes hábitos se distinguen dos tipos: “a) aquellos a los que

corresponde una armonía entre las diferentes facultades y, b) aquellos a los que no

corresponde esa armonía. Los primeros se denominan virtudes y los segundos

vicios.”10 El primer tipo de hábitos —virtudes— se muestran convenientes a la

naturaleza del ser humano.

“Esta se manifiesta como una disposición estable,

difícil de arrancar a la persona que la posee”,

se revela como una fuerza que la

mueve a obrar de modo constante y tiende a mantener el equilibrio y la armonía

entre las diversas facultades13, supone y manifiesta la existencia de una unidad de

integración interior de los diversos dinamismos de la persona, dejando ver una

unidad funcional—la inteligencia, la voluntad, los sentidos, los apetitos sensibles y

el cuerpo— están presentes.

DISCUSIÓN

Vista la importancia de los hábitos y señalado el proceso interno que lleva a

adquirirlos, resulta más claro el objetivo en el proceso formativo de la adquisición

de hábitos: optar por la propuesta de la inteligencia y vencer una y otra vez la

resistencia de los sentimientos contrarios.

El reto más difícil para adquirir un hábito es la constancia en la práctica de acciones

que vayan en la misma dirección del hábito hasta alcanzarlo. Sabemos, además,

que para el común de los latinos es más fuerte la influencia de los sentimientos que

la de la razón. A esto se suma un ambiente de personas que huyen del esfuerzo,

tienden a lo fácil, placentero y agradable; y un entorno que, a través de los medios

de comunicación, facilita el acceso a la pornografía, fomenta la promiscuidad sexual

y promueve el materialismo; más el abuso del alcohol y sus nefastas consecuencias,

el resultado es una mayor inclinación a la práctica del vicio, que a la de los buenos

hábitos.

La voluntad es pieza fundamental del proceso. ¿Qué acciones hay que implementar

para que ésta venza la fuerte resistencia de la sensibilidad, bajo la guía de las

razones que le propone la inteligencia?

Hasta aquí sabemos cuáles son las facultades operativas protagonistas del

dinamismo interior para adquirir un hábito bueno. Pero los educadores se preguntan

¿por dónde empezar para lograr que una persona que ya tiene vicios quiera cambiar

y adquirir el hábito bueno correspondiente? Por ejemplo, ¿por qué una persona que

sale motivada de una sesión de preceptoría, de una clase o conferencia de un

testimonio de vida, pronto se le termina el entusiasmo, y aunque muchas veces ha

querido mejorar, fácilmente abandona el empuje inicial para cambiar del vicio a la

virtud?

Ahora la cuestión a preguntarse es la siguiente: ¿cuál es el proceso interior por el

que atraviesa la persona desde que es consciente que necesita adquirir un buen

hábito –del que carece, pero desea– hasta conseguirlo? Es esencial saberlo para

buscar las estrategias y medios a poner, tanto por la persona interesada como por

parte de los formadores, si quiere formar hábitos buenos que conforman el carácter.

CONCLUSIONES

El hábito es una segunda naturaleza. No es fácil ni agradable actuar contra natura

y desarraigar un vicio adquirido y practicado por la persona, quizá por muchos años,

si es que no se ha educado en la práctica de hábitos buenos desde la infancia. Por

lo que se presume un camino arduo y difícil. Ciertamente los hábitos admiten

generación, crecimiento, disminución y corrupción, pero por ser disposiciones

estables su remoción no se da con facilidad.

Ahora que poseemos esta primera información basada en una antropología clásica,

que ha servido para el desarrollo de la teología, la filosofía y la educación durante

los siglos precedentes, es necesario buscar el dinamismo que guardan la

inteligencia, la voluntad y los sentimientos en el largo proceso que se adivina en el

camino de salir de un vicio y de adquirir el hábito bueno correspondiente.

Es esta una tarea fundamental para tener éxito en la formación de hábitos buenos

que conforman el carácter, tarea que trataremos a continuación.

II) ETAPAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN HÁBITO BUENO

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de 30 años hemos elaborado programas para formación de hábitos

y virtudes (DHI, 2017a) que han tenido éxito y aceptación en distintos ámbitos (DHI,

2017b). Nos hemos basado en las etapas del proceso de adquisición de un hábito

y en las estrategias que encontramos para pasar de una etapa a otra. Esta base

teórica es la que ahora presentamos.

Las etapas se basan en un trabajo realizado por Armenta Pico que, a través de un

análisis fenomenológico, halló la relación que guardan la inteligencia, la voluntad y

los sentimientos en el cambio del vicio a la virtud. Encontró cinco etapas que

posteriormente describió en una breve nota técnica (Armenta, A. 1994). Nuestras

aportaciones son principalmente las estrategias para pasar de una etapa a otra, que

son la metodología de DHI, más los gráficos para explicarlas, y un par de etapas

que añadimos.

En las estrategias fue de ayuda la aportación de Llano Cifuentes (1999). Él también

menciona las etapas en el último apartado de la formación del carácter. Aunque usa

otra terminología, la base es la misma que la de Armenta, como nos lo comentó él

mismo.

Teniendo clara la necesidad de incidir en la inteligencia, la voluntad y los

sentimientos, había que encontrar las estrategias para pasar de una etapa a otra

con una investigación básica no aplicada. En este ámbito teórico, fuimos apoyados

por aprendizajes obtenidos en la discusión y diálogo realizado con otros académicos

de diversas disciplinas: filósofos, psicólogos, pedagogos, profesionales de la

medicina y de la comunicación. La consolidación de la metodología con la que

formamos hábitos se logró a base de prueba y error en la implementación de

distintas estrategias en instituciones educativas a lo largo de los años, elaborando

material con distintos equipos interdisciplinares, estudiando el acto humano,

profundizando en el concepto de virtud y cómo se adquiere, dando asesoría

personal a cientos de personas para que adquirieran hábitos, en conversaciones

con distintos especialistas como José Antonio Alcázar, diseñando sistemas

educativos en los que se vive el hábito todo el día y todos los días, y en la que se

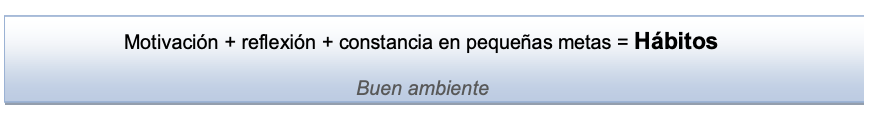

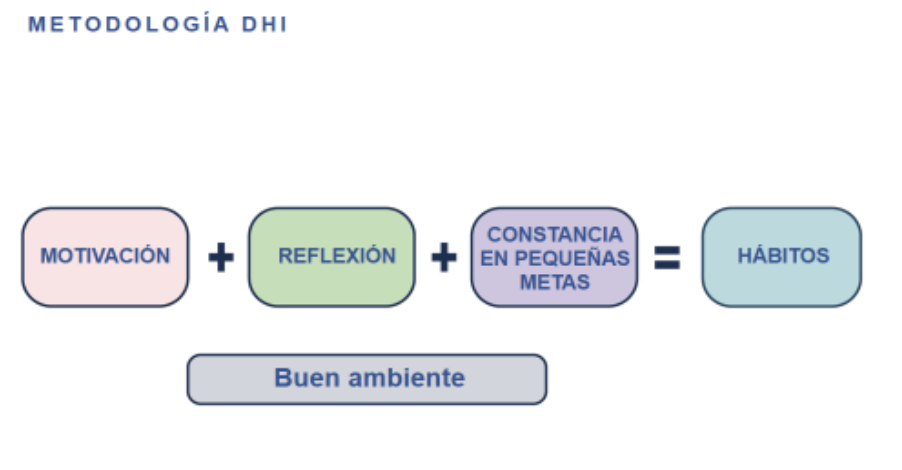

implican a todos los agentes educativos. La formulación más sencilla de la

metodología con la que formamos hábitos es la enumeración de cuatro estrategias:

Este proceso es importante conocerlo si se quiere actuar con eficacia en la

educación del carácter en cada persona: se explican los síntomas en su interior que

van dando luz de cómo se avanza en el proceso, independientemente de las

acciones externas, que no siempre son prueba de que se adquiere la virtud o el

hábito bueno. En las múltiples ocasiones en que se han explicado estas etapas, las

personas se identifican con cada una de ellas, lo que lleva a pensar que

corresponden a la realidad.

La publicación de esta información espera integrarse al diálogo científico entre los

que, como DHI, trabajan por la educación del carácter personal. Y esperamos sirva

para suscitar investigaciones por esta línea y que se pueda medir estadísticamente.

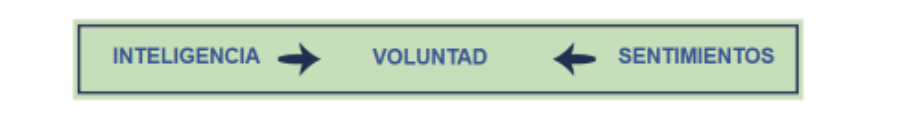

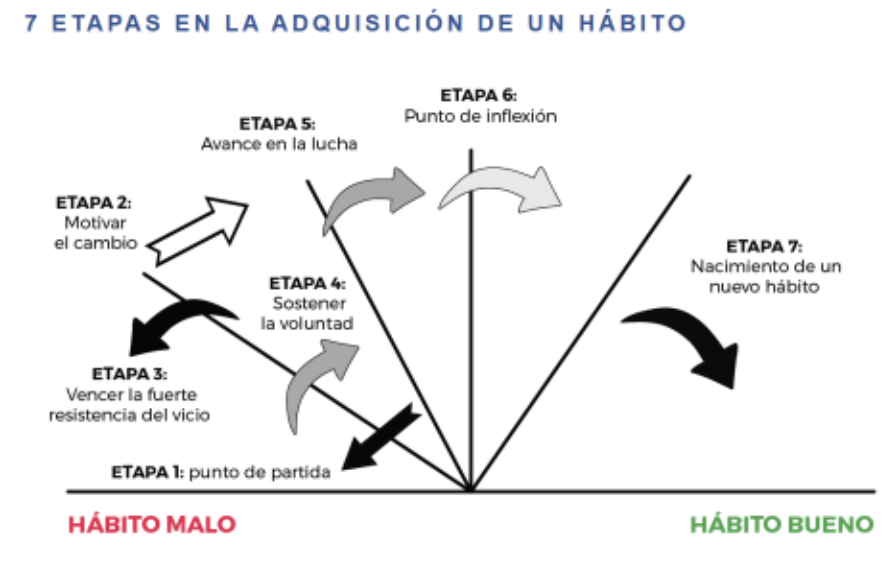

EXPLICACIÓN DE LOS DIAGRAMAS

Durante el desarrollo de cada etapa se podrá advertir la relación que guardan entre

sí la inteligencia, la voluntad y los sentimientos, así como el arduo recorrido que

sigue la persona hasta alcanzar el hábito bueno o virtud. Para que sea más claro

este camino se va a explicar también gráficamente a través de dos esquemas: uno

con un plano cartesiano y otro con flechas.

• El esquema de plano cartesiano, presenta la evolución de las etapas de la

adquisición del hábito y explica el recorrido arduo para pasar del hábito malo

al bueno.

• El esquema de flechas, explica la dinámica que existe entre la voluntad, la

inteligencia y los sentimientos; su influencia se ve representada por las

mismas. En cada etapa las flechas tendrán diferente tamaño y color, que

significará la intensidad con la que influyen en la voluntad y de qué manera

están colaborando o resistiéndose para adquirir la virtud. Algunas veces las

se verán gruesas, quiere decir que su influencia es mucha, pero si se

encuentran vacías (de color blanco) significa que, aunque exista

cooperación, ésta carece de consistencia y se refiere solo a algo pasajero,

pues aún no se ha llegado a la virtud. Si está rellena o de color negro, quiere

decir que la sensibilidad y/o la inteligencia están colaborando de una manera

constante y las razones por las que lo hacen se van fortaleciendo cada vez

más, hasta llegar a una sólida y continua cooperación. Cuando las dos

flechas, rellenas y gruesas, apuntan hacia la voluntad quiere decir que se ha

logrado el hábito.

Durante las etapas es fundamental apoyar y colaborar con la persona que se

encuentra en el proceso de cambio para sostener la voluntad y encauzar la lucha.

Guiar este proceso no es fácil, pues es una tarea ardua que enfrenta a las personas

con la desesperanza, con la tentación de salir por el camino cómodo y claudicar

ante lo difícil. Tendrán que planearse, en la medida de lo posible y adecuándolas a

cada persona y circunstancia, estrategias que ayuden a conseguir la victoria. Estas

estrategias acompañarán en todo el proceso, cada una se va concretando en

distintas aplicaciones, que irán variando de acuerdo con la Etapa y la situación en

que se encuentre la persona.

Aunque se explican aquí las siete etapas del proceso de adquisición de un hábito,

las más importantes son la dos y la tres, ya que la mayoría de las personas se

quedan en ellas, de ahí el trabajar fundamentalmente en las tres primeras etapas,

ya que, si no se superan, de poco sirven las más avanzadas, perdiendo así la batalla

de la formación de los hábitos que conforman el carácter.

A continuación, se explica cómo se van formando la inteligencia, la voluntad y los

sentimientos o afectos, así como otras facultades del hombre al lograr la adquisición

de hábitos buenos.

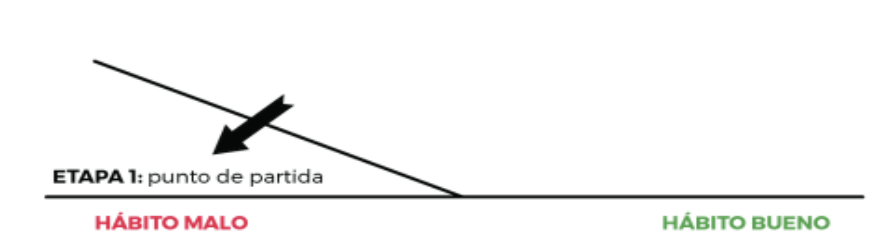

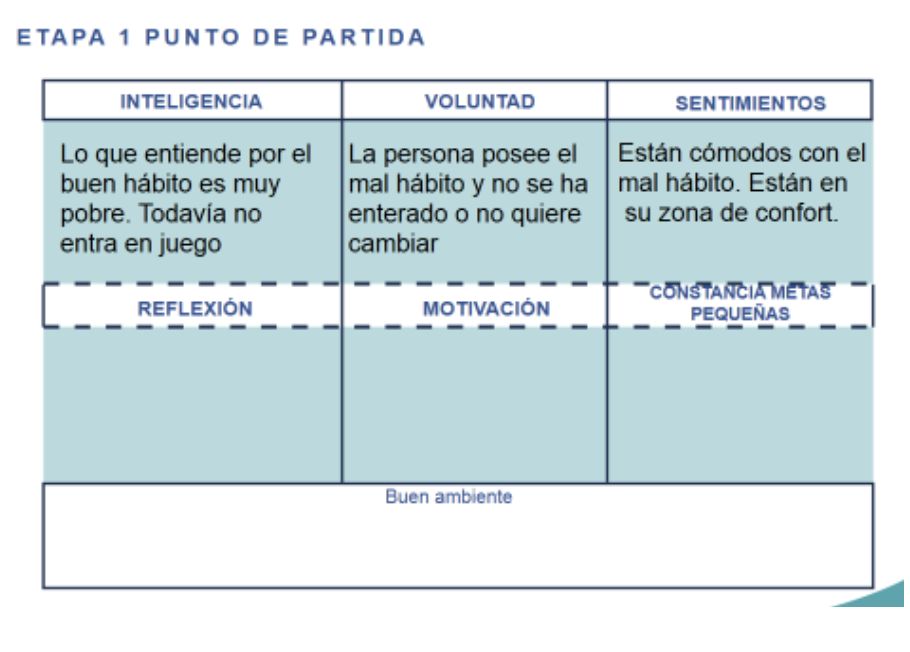

ETAPA 1: PUNTO DE PARTIDA

Hay que tomar en cuenta en esta etapa que la situación real suele ser esta: la carencia de un hábito bueno suele deberse a la presencia del hábito malo contrario o vicio, del que la persona o no es consciente o no tiene interés de cambiar, está en una zona de confort.

Como lo explica el esquema de plano cartesiano, la persona se encuentra en el inicio más cerca de lo malo. La flecha indica la fuerza del vicio tirando hacia su dirección.

Tanto el hábito bueno como el malo tienen la fuerza de una segunda naturaleza, o

sea, la persona no es que sólo en determinados casos actúe desordenadamente,

sino que es desordenada, a esto se refiere cuando se dice que el hábito es una

segunda naturaleza. Esto lleva a actuar con facilidad, constancia y espontaneidad

en el sentido del hábito adquirido, en este caso, el desordenado casi siempre

actuará desordenadamente, en “automático” y sin tener conciencia de ello. Por lo

tanto, si se es ordenado, se actuaría casi siempre ordenadamente.

Se puede decir que la persona que posea un hábito, actuará sin pensar,

mecánicamente, le resultará natural o "transparente" realizarlo en cada acto singular

y concreto, sin mayor cuestionamiento y reflexión. Así, al desordenado, le parecerá

lo más natural ser desordenado, y ni siquiera se percatará que lo es.

¿Cómo se llega a esta situación de hábitos malos?15 A base de repetirlo

constantemente el mal hábito se impone. Si se piensa en una persona que durante

35 años de su vida ha ejercitado el desorden: ya tiene un hábito muy arraigado, es

realmente el desorden una segunda naturaleza en ella. Si no consigue ordenarse,

el vicio se arraiga cada vez más y se vuelve más desordenada. De ahí la importancia

de educar en los hábitos buenos desde pequeños. Ninguna acción de la persona es

indiferente: o se adquiere un vicio o una virtud; una competencia o una

incompetencia; un hábito bueno o malo. ¡Qué diferencia si durante 35 años ha

ejercitado el orden!: lo agradecerá toda la vida, y se habrá ahorrado el esfuerzo tan

grande que supone desarraigar un mal hábito y adquirir el hábito contrario.

Hay que tomar en cuenta que los hábitos, al ser una segunda naturaleza, implican

a toda la persona en su actuar: la inteligencia, la voluntad, los afectos o

sentimientos, la memoria y todos los demás sentidos internos del hombre. Esto

significa que al actuar en el sentido de un hábito, bueno o malo, se encuentra

implicada toda ella las 24 horas del día. Para entenderlo se puede poner el ejemplo

del resorte, que cuando se quiere “jalar” tiende con fuerza a su posición original. Por

eso para poder frenar esa inercia, inclinación o modo de ser, y tomar la dirección

contraria al vicio que se quiere desarraigar, entrará en juego toda la persona durante

todo el día, será muy importante no dispersar la lucha, insistir en el hábito que se

quiere adquirir, realizar actos en la misma dirección, hasta lograr el hábito bueno,

así este proceso dura en los adultos de 3 a 5 años aproximadamente, pues es muy

difícil actuar en contra de su naturaleza ya arraigada. Un símil podría ser el de la

persona que, con muy poca fuerza o condición física, llega a un Gym: hay que

llevarla poco a poco y con constancia; si se le pone demasiado peso en los aparatos,

además de que no va a poder, se puede lastimar y no regresará. Si persevera, no

un mes sino muchos, al final tendrá una muy buena condición y fuerza.

Hay que aclarar que la formación en hábitos buenos o virtudes no consiste en esa

capacidad de oponerse a la mala inclinación, sino más bien en la formación de esa

inclinación. El objetivo al adquirir un buen hábito no es ser capaces de dejar

habitualmente a un lado la afectividad para poder guiarse por una regla externa,

sino más bien formar la afectividad de modo que seamos capaces de gozar en el

bien realizado. La virtud consiste precisamente en ese gozo en el bien, en la

formación –digámoslo así– del buen gusto: en definitiva, la virtud es la formación de

la afectividad y no el hábito de oponerse sistemáticamente a ella (Diéguez, J. 2018

Afectividad I).

Mientras la virtud no está formada, la afectividad puede plantear una resistencia al

acto bueno, que habrá que vencer. Pero el objetivo no es simplemente conseguir

vencerla, sino más bien desarrollar el gusto por ese comportamiento. Cuando se

posee la virtud, el acto bueno puede seguir costando, pero se hace con alegría.

Pongamos algún ejemplo a una persona justa, llevarse un producto del

supermercado sin pagar, no sólo le resultaría prohibido, sino también feo,

desagradable, discordante con sus disposiciones, con su corazón. Esta

configuración de la afectividad que genera esa alegría ante el bien y ese disgusto

ante el mal no es una consecuencia colateral de la virtud, sino que es un

componente esencial de ella. Por eso la virtud nos hace capaces de disfrutar del

bien que no es esta una idea meramente teórica, al contrario, tiene una gran

incidencia práctica saber que cuando luchamos no estamos acostumbrándonos a

fastidiarnos, sino aprendiendo a disfrutar del bien, aunque de momento eso exija ir

contra corriente (Diéguez, J. 2018 Afectividad I).

En el esquema de flechas se muestra la relación que existe entre la inteligencia, la

voluntad y los sentimientos, representando la fuerza e influencia que se aplica sobre

la voluntad. Es importante recordar que ésta se ve motivada por lo que la inteligencia

le muestra como bueno y los sentimientos como atractivo. Cuando la persona tiene

el mal hábito, los sentimientos se encuentran cómodos. Por su parte la inteligencia

todavía no tiene influencia puesto que no se ha cuestionado por qué el vicio está

mal o cuáles serían las cualidades del hábito bueno. Finalmente posee el mal hábito

y no sé ha enterado o no quiere cambiar. Está en lo que se llama zona de confort.

En la etapa 1, la situación de la inteligencia, la voluntad y los sentimientos se

describen en el siguiente cuadro en el que se exponen también las estrategias, que

en esta primera etapa están sin activar.

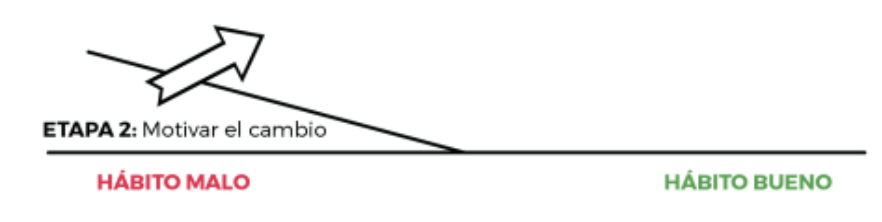

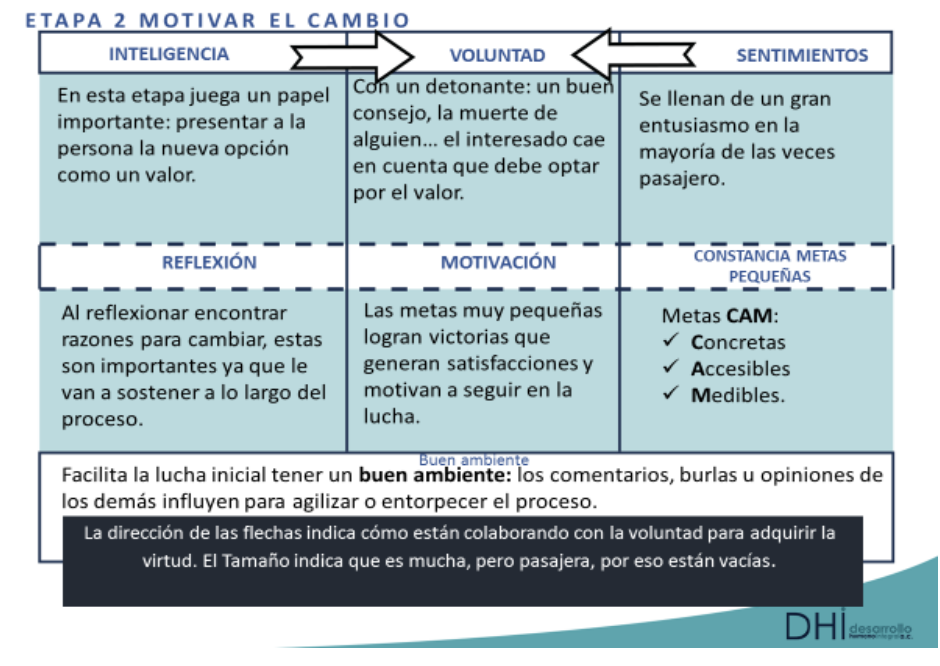

ETAPA 2: MOTIVAR EL CAMBIO

A continuación, la persona de la que uno se ocupa, gracias a: un suceso fuerte en su vida, el ejemplo de otros, la lectura de un libro, alguna clase o conferencia que escuchó, una advertencia clara y enérgica de sus padres, los consejos de un buen amigo, la muerte de un ser querido, etc., cae en cuenta de que posee un hábito malo y que es conveniente adquirir el hábito bueno correspondiente. Aquí es cuando se inicia el proceso, cuando decide que quiere ser mejor y va a cambiar. A este suceso le solemos llamar detonante.

En el esquema de plano cartesiano se observa como la persona tiene el hábito malo, pero ya está motivada a poner los medios para cambiar. Tendrá que luchar para caminar hacia el nuevo hábito. Aunque permanece en el mismo punto, ahora la flecha indica que quiere adquirir la virtud, está hueca o vacía porque apenas es el inicio del proceso y es más entusiasmo que realidad. Conforme vaya avanzando, la flecha se irá coloreando, ganando consistencia, pues la persona va adquiriendo verdaderamente el hábito bueno.

En este momento la persona entiende pobremente lo que es el hábito bueno:

percibe que tiene que cambiar, entiende, por ejemplo, que el desorden le complica

la vida, pero todavía se encuentra en el ámbito de lo teórico. Diría el dicho popular:

"del dicho al hecho, hay mucho trecho".

En esta etapa la inteligencia juega un papel importante, al ser la que le presenta a

la persona la nueva opción como un valor. De aquí la necesidad de descubrir

personalmente todas las razones posibles, a través de proporcionarles teoría sobre

el hábito que se quiere adquirir, pues son las que la van a sostener en la primera

parte de su lucha, que será la más árida y difícil. Por eso, descubrir y tener presente

razones (entre más, mejor) desde el inicio y en todo el proceso, es indispensable

(ayuda mucho ponerlas por escrito en una lista para repasarlas con frecuencia).

Esto es importante para que quiera con más fuerza.

Una tentación frecuente entre las personas que quieren ayudar es intervenir de más:

no hay que suplir el esfuerzo individual al darle las razones, sino meterla en el

proceso todo lo que se pueda: que realmente sea la protagonista de esta historia.

En este primer momento es muy importante la manera de exponer el hábito bueno

y las razones para adquirirlo; deben presentarse de manera muy atractiva, haciendo

agradable el bien para que la persona logre descubrir sus razones por las que debe

y quiere cambiar a través de la reflexión, la cual va sustentando a la inteligencia

para que encuentre la luz en las razones buenas y correctas, las cuales sostienen

a la voluntad en el camino arduo al hábito bueno. Para poder asimilar la teoría y

llegar a la reflexión, será muy importante romper los paradigmas que muchas

personas se han creado con respecto al bien y la felicidad. Así, además de presentar

los bienes reales de manera atractiva, se asocia el hábito bueno con la mayor

cantidad de ventajas posibles.

La voluntad lleva a cabo una tarea no menos relevante al valor presentado por la

inteligencia: ésta se mueve a sí misma, libremente, y para lograr el bien consiste en

ofrecerle suficientes y válidos motivos por los cuáles debe elegir el objeto propuesto

por la inteligencia. Por eso la motivación, ahora y durante el arranque, será

imprescindible. Y como no se puede suplir a la persona en su esfuerzo, hay que

sostenerla en la lucha, con las razones que ella misma descubrió y así seguir

avanzando. El secreto es motivar a la voluntad para que decida correctamente, es

decir, que se incline por los actos que concuerdan con el bien del hombre. Como se

observa, existe una íntima relación entre la motivación y la reflexión.

Los sentimientos o afectos, en este primer momento, se llenan de entusiasmo.

Todos han sacado propósitos de año nuevo, de empezar a hacer deporte o una

dieta, o después de un curso de superación se pretende comer el mundo…, y al

estar convencido que aquello vale la pena, se inicia la lucha con gran entusiasmo.

Por eso, parte del papel que se tiene al ayudar a las personas, será saber serenar

los ánimos, para que luego no se lleven una decepción mayor. La lucha no será

fácil, habrá que ir poco a poco y tardará tiempo. Por ello es necesario que, al

plantear las metas, éstas sean sumamente pequeñas y realistas, para lograr

victorias y pequeñas satisfacciones, de esta manera la persona se dará cuenta que

no es tan difícil luchar por el nuevo hábito y que vale la pena esforzarse. Solo así

lograremos la constancia en pequeñas metas. A los sentimientos les agrada el

sabor de estos triunfos.

Para que se den estas pequeñas victorias se deben plantear metas CAM: concretas,

accesibles y medibles. Concretas, para que sean sencillas y claras a la hora de

ponerlas en práctica, que no sean ambiguas ni generales, difícil de vivirlas;

medibles, para que resulte clara la victoria a la hora de examinarlas, a pesar de que

falta mucho camino que recorrer y accesibles, para que estén a la mano y se puedan

sacar adelante con un pequeño esfuerzo, al menos al inicio de la lucha, por eso es

importante saber frenar los ímpetus. Hay que aclarar que plano inclinado no quiere

decir lentamente, sino poco a poco. Después se podrá ir más rápido, pero no en los

inicios. En la generalidad de las personas se procede de manera lenta: con pocas

metas y acumulativas.

Todo este proceso que estamos describiendo, tiene que ver también con la

formación de la afectividad, de la que tanto se habla, pero poco se relaciona con los

hábitos buenos. Así, si formarse es crecer en virtudes y las virtudes consisten en un

cierto orden en los afectos, se puede concluir que toda formación es formación de

la afectividad. Quizá, al leer esto, alguien podría objetar que, en el esfuerzo por

adquirir virtudes, su intento es más operativo que afectivo, ya que son

hábitos operativos. Es verdad. Pero si las virtudes nos ayudan a hacer el bien es

porque nos ayudan a sentir correctamente. El ser humano siempre se mueve hacia

el bien, pero comprobamos una atracción hacía realidades que no son sanas o nos

llevan al vicio. Que esto suceda se debe a que el desorden de las tendencias lleva

a exagerar el valor del bien al que se dirige alguna de ellas, de modo que se

considera más deseable en esa situación que otro bien con el que ha entrado en

conflicto, que, sin embargo, posee mayor valor objetivo porque responde al bien

global de la persona. Por ejemplo: en una cierta situación podemos encontrarnos

ante la tesitura de decir o no la verdad. La tendencia natural que tenemos a la

verdad, nos la presentará como un bien. Pero también tenemos una tendencia

natural al aprecio de los demás que, en ese caso concreto, si nos parece que la

verdad nos haría quedar mal, nos presentará la mentira como conveniente. Esas

dos tendencias entran en conflicto. ¿Cuál de ellas prevalecerá? Dependerá de cuál

de los dos bienes es más importante para nosotros y en esta valoración la

afectividad juega un papel decisivo. Si está bien ordenada, ayudará a la razón a

percibir que la verdad es muy valiosa y que el aprecio de los demás no es deseable

si exige renunciar a ella. Ese amor a la verdad por encima de otros bienes que

también nos atraen, es precisamente lo que denominamos sinceridad. Pero si el

afán por quedar bien es más fuerte que la atracción de la verdad es fácil que la

razón se engañe, y aun sabiendo que eso no es bueno, juzgue conveniente mentir.

Aunque sepamos perfectamente que no se debe mentir, consideramos que en este

caso nos conviene hacerlo. Podemos concluir que una afectividad ordenada ayuda a

actuar bien, del mismo modo, actuar bien nos ayuda a ordenar la afectividad porque

ayuda antes a percibirlo, por eso interesa mucho formarla (Diéguez, J. 2018

Afectividad I).

Algo que facilita esta lucha inicial es vivir en un buen ambiente: los comentarios,

burlas u opiniones de los demás influyen para agilizar o entorpecer el proceso.

Ayuda a la meta que recién implementada sea bien vista por los demás, pues la

persona decidida a cambiar, se enfrentará a una lucha interna exigente, por lo que

el ambiente externo que lo rodea es de gran importancia para facilitarle este

esfuerzo. Propiciar un buen ambiente requiere quitar la maleza que pudiera ahogar

la buena semilla sembrada en la persona.

En el esquema de flechas se ve como, tanto la inteligencia que ha comprendido las

razones para el hábito bueno, como los sentimientos que han encontrado

motivación y entusiasmo para cambiar, ejercen gran fuerza e influencia en la

voluntad. Las flechas en la presente etapa están gruesas y vacías, pues apenas se

inicia el proceso con entusiasmo, pero la realidad del mal hábito sigue ahí, bien

anclada, y falta mucho camino por recorrer.

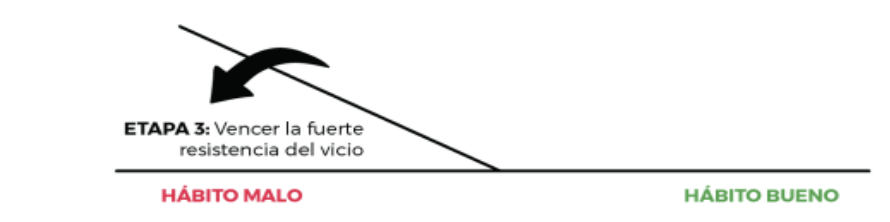

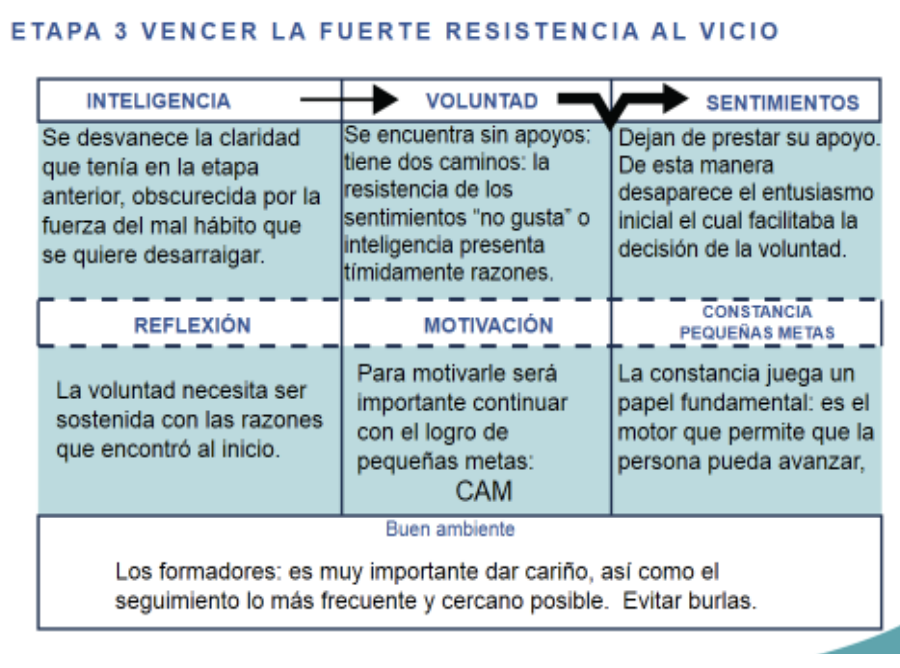

ETAPA 3: VENCER LA FUERTE RESISTENCIA DEL VICIO.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho” como ya se ha mencionado. A los pocos días o semanas la persona, que, con tanta motivación y entusiasmo se había propuesto adquirir el nuevo hábito, por ejemplo, ser ordenada, ahora siente la gran resistencia del mal hábito que tira con fuerza hacia el sentido contrario, y piensa: “¡Qué bonito es el orden, pero qué difícil!” Pues al recordar que es una segunda naturaleza, querer cambiarlo es ir en contra de ella misma, y esto es arduo.

Tenemos la experiencia que es relativamente fácil detectar los hábitos a conseguir, plantear e iniciar la lucha... Pero también son evidentes los abundantes casos de las que no van más allá, pues las siguientes etapas son muy costosas y, al no llegar a conseguir el hábito bueno, se pierde lo ganado y lo malo vuelva a dominar. Es muy importante que no se abandone la lucha iniciada.

Cabe mencionar que a partir de ahora la constancia juega un papel fundamental en este recorrido. Es como el motor, la gasolina que permite que la persona pueda avanzar, si se prescinde de ella no solamente no se avanza si no que se retrocede.

Pues el proceso es similar a un auto que recorre una calle inclinada, si se apaga o deja de avanzar regresará al punto de partida. Por ello la constancia, reforzada por la reflexión, la motivación y el buen ambiente es clave para lograr cualquier cambio en un hábito.

El esquema que representa a esta etapa en el plano cartesiano nos muestra la gran resistencia del mal hábito que “jala” para abajo. La persona que después de haber estado motivada no lucha, permanecerá en el hábito malo.

¿Qué pasó en el interior de esta persona? Al poco tiempo del inicio del

proceso, los sentimientos -encargados del gusto o rechazo por aquello- dejan de

prestar su apoyo. Es preciso recordar que el hábito malo, por ejemplo desvelarse,

ya forma parte de su ser como una segunda naturaleza, es algo a lo que está

acostumbrada y, en el fondo, no le desagrada del todo, pues es más divertido. Al

quererse dormir temprano, además de implicar más esfuerzo, debe ir en contra de

su ser, de su inercia, de su costumbre... y es muy pesado ir contra natura, los

sentimientos empiezan a reclamar: qué importante no desvelarse, pero ¡qué difícil!

De esta manera desaparece el entusiasmo inicial el cual facilitaba la decisión de la

voluntad. Y empieza a desvanecerse la claridad que la inteligencia tenía en la etapa

anterior, obscurecida por la fuerza del mal hábito que se quiere desarraigar. Este es

el momento más arduo y delicado del proceso, con grave peligro de abandonar la

lucha: se tiene que vencer la fuerte resistencia del mal hábito.

Se debe superar este momento, se debe sostener una y otra vez a la persona, a

pesar de las adversidades. Lo delicado está en que si no se pasa de esta etapa, el

papel de educador se quedará en volver a motivar, una y otra vez, para recomenzar

la lucha... y, por parte de la persona, con la desesperanza y, cada vez más patente

la experiencia, de que "no se puede", a pesar de que se ve con cierta claridad las

ventajas de salir de esa situación.

El tiempo va en contra, pues al no salir del mal hábito, éste se va consolidando en

la persona. Si además se cuenta con un ambiente adverso y con un temperamento,

por lo general en México sentimental o nervioso, ambos con tendencia a

desanimarse con facilidad ante las dificultades, el panorama no es muy halagador.

Y la persona que se quiere llevar adelante, cada vez más, irá viendo lo difícil de lo

bueno y el placer de lo malo, por lo que fácilmente se irá metiendo por los caminos

de lo fácil, lo cómodo, el placer, el materialismo, etc. dependiendo del ambiente

donde se desenvuelva. ¿No te parece familiar esta situación? Es lo que se suele

llamar gente bondadosa, porque tiene buen corazón, reconoce lo que está mal...

pero no es buena, porque al no desarrollar los buenos hábitos, no consigue hacer

el bien. Se está edificando sobre arena, y al pegarle las aguas del ambiente, no

podrá subsistir. De aquí la importancia de lograr que no se pare y vuelva la vista

atrás.

Para ver la importancia de este camino que ayuda a la educación de la afectividad,

también hay que tomar en cuenta que los actos voluntarios o libres no solo causan

algo en el mundo externo a nosotros, sino sobre todo producen un efecto interior:

contribuyen a crear una connaturalidad afectiva con el bien hacia el que se mueve

la voluntad (Diéguez, J. 2018 Afectividad I).

Hay que recordar que todo acto libre perfecciona o envilece a la persona, según

actúe bien o mal. También hay una gran diferencia entre la misma acción y distintos

motivos para actuar, por ejemplo, de las personas que sacan dieces en las

calificaciones, unas para agradecer a sus padres su esfuerzo y otras para que

hablen bien de ellas y presumir. En el primer caso es una virtud y en la otra un vicio.

Ahora bien, una acción buena y libre con pleno consentimiento con plena

advertencia puede perfeccionar mucho más dependiendo de la intensidad de amor.

Ejemplo: alguien obedece a sus padres por miedo a ellos ¿obedeció? sí, pero se

perfecciono poco; y otra persona obedece a sus padres porque son buenos y quiere

darles alegrías, se perfecciona más, adquiere más virtud. Se puede observar como

las acciones pueden ser parecidas, pero adquirir la virtud varía según los motivos

por los que actúa.

Por otra parte, los hábitos rutinarios ya no perfeccionan, por lo que no basta hacer

las cosas. Si existe en la práctica una diferencia entre virtud y hábito, y esta estriba

en el QUERER Y ENTENDER. En buena parte la labor formativa está en lograr

estas dos cosas. Muchas personas ya tienen hábitos buenos que hacen de manera

automática: apagar la luz, lavarse los dientes, o el trabajo ordinario. Lo ideal es que

esos mismos actos los hagan con más advertencia y más consentimiento con

respecto al amor: entre más intensidad de amor tenga, los hace mejores personas.

“La virtud no puede confundirse, con un acostumbramiento: es perfección de

la libertad, energía del espíritu. La costumbre, aunque guarda cierta

semejanza con la virtud, no se confunde con ella. Ambas son disposiciones

estables que inclinan a obrar de una manera determinada, y fruto de una

reiteración de actos. Pero la virtud se diferencia del acostumbramiento en

que éste es sólo el reflejo corpóreo, y en cierto modo pasivo, de la repetición

de una conducta externa; la virtud supone, en cambio, un íntimo crecer en el

conocimiento y amor del bien… Todo esto tiene importancia para la

educación y la adquisición de la virtud. Evita confundirla con un simple

condicionamiento impulsivo o un estoico dominio de sí mismo.”

¿Cómo actuar en esta situación? Encuentras a la voluntad, que es la que va a

decidir si sigue en la lucha por el hábito bueno, sin apoyos: de una parte está la

resistencia de los sentimientos, y de otra, el claroscuro que enfrenta la inteligencia.

Por lo que tendrá que escoger entre dos caminos: consentir a los sentimientos que

le dicen con más fuerza “no me gusta”; o a la inteligencia que le presenta

tímidamente unas razones.

Por eso, se tendrá que sostener a la voluntad, a través de las razones que encontró

la persona, a las que hay que remitir. Además, es muy importante dar cariño,

seguimiento lo más frecuente y cercano posible y la orientación por parte de los

formadores. Aquí entra en juego una de las características esenciales de la ayuda

que hay que saber prestar: ir poco a poco, de manera ascendente o en plano

inclinado. Para motivarle será muy importante continuar con el logro de esas

pequeñas victorias, para que vaya probando el sabor de la victoria y vea que si se

puede avanzar poco a poco, sin llegar a realizar "actos heroicos". Para que se den

estas victorias, hay que seguir con los propósitos: concretos, accesibles y medibles.

A partir de esta etapa donde ya pasó el entusiasmo inicial y la persona se encuentra

ante la realidad cotidiana, se pueden aplicar las siguientes estrategias:

Para lograr la constancia en pequeñas metas se debe recordar que se empieza

por un plano muy inclinado, es decir las metas deben ser sumamente pequeñas;

por ejemplo, si se está luchando en el orden, una meta pequeña y medible es dejar

los zapatos en su lugar. De esta manera se pueden conseguir y probar el buen

sabor de las victorias, que se hace presente cuando se le pregunta a la persona “¿A

poco no estás contento?” De esta manera se irá estimulando la sensibilidad hacia

el hábito bueno.

Para conseguir la motivación ayudaría difundir distintas frases motivacionales

asociando la meta con sus ventajas. Enseñar modelos a seguir que sean cercanos

a la persona. Exigir y medir de acuerdo a la situación específica de cada uno,

evitando comparaciones y competiciones entre los compañeros, haciendo notar que

la lucha es únicamente con uno mismo y que se tiene que ir reconociendo los

pequeños avances.

La reflexión es muy importante: es preciso volver a las razones del inicio y

repasarlas constantemente. Tener su meta visible en todo momento; se recomienda

escribirla, en post it, en papel, o poner alarma en el celular, agenda, etc. La idea es

tenerla presente en un espacio donde se vaya a cumplir y no se olvide. Por ejemplo

si la meta es desayunar, poner un recordatorio donde lo pueda ver antes de salir.

Para propiciar un buen ambiente es indispensable que se mantenga un

seguimiento cercano con la persona que se encuentra luchando. Mismo que debe

ser diario, de distintas maneras; unas palabras al saludarlo en el pasillo, un mensaje

de texto en el teléfono celular, un pequeño recordatorio. Además será necesario

quitar los obstáculos gordos, demasiado evidentes, que están estorbando para que

la persona luche y logre cambiar su hábito. Así mismo hay que evitar todo tipo de

carrillas hacia el hábito nuevo o la meta, y en cambio promoverla de manera que

sea bien vista por todos los compañeros. Para lograr la sana convivencia y

retroalimentación se sugiere establecer redes sociales donde los compañeros que

buscan el hábito propuesto participen intercambiando ideas y experiencias.

En este momento se busca vencer la fuerte resistencia de los sentimientos, como

lo presenta el esquema de las flechas:

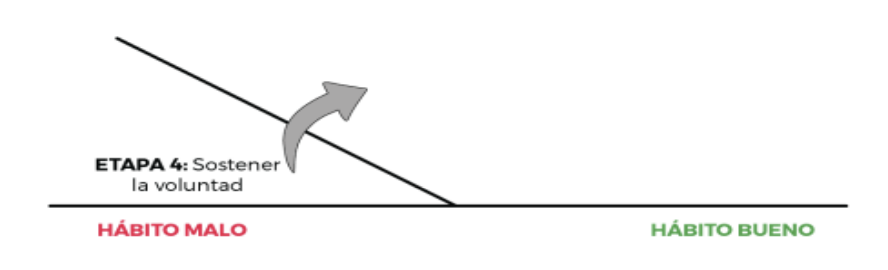

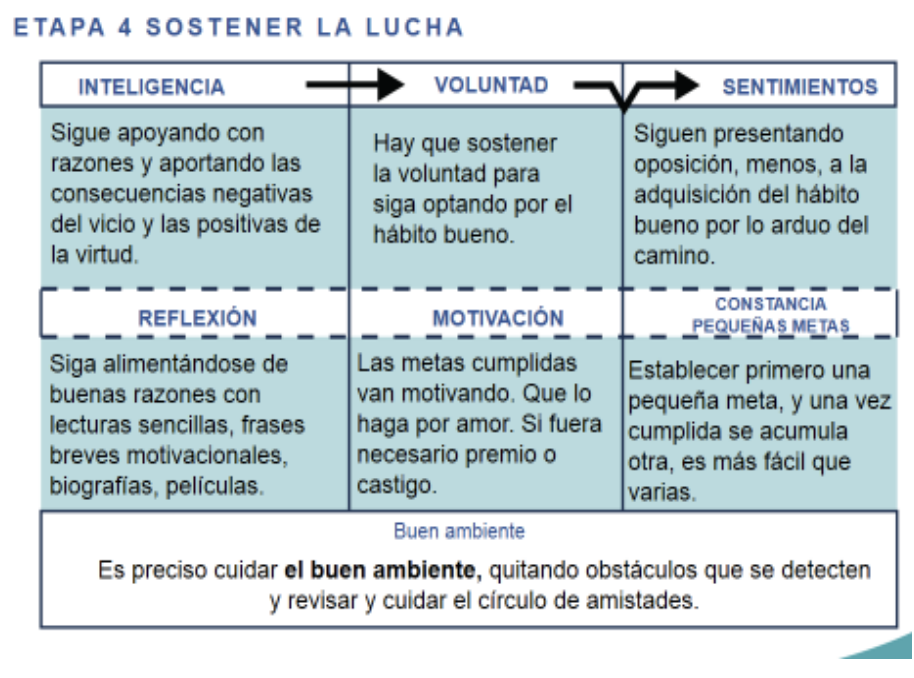

ETAPA 4: SOSTENER LA LUCHA

Ya se logró que la persona no abandone la lucha y siga adelante con sus metas muy pequeñas, pero va caminando. Cada victoria es muy importante, por lo que no hay que despreciarla, aunque sea minúscula. Esta etapa sigue siendo muy ardua porque se actúa contra natura, como se ha explicado. Es lenta y larga, se va despacio y se tiene que deshacer el proceso automático de avanzar en dirección al hábito malo, actuando contra el gusto y con el pobre apoyo de la inteligencia. Por eso, el trabajo sigue siendo el de sostener a la persona. Cómo su nombre lo indica, en esta etapa hay que mantener la voluntad y para ello es indispensable la constancia en pequeñas metas: el esfuerzo sostenido que fortalece la voluntad y va educando los afectos.

El esquema del plano cartesiano lo muestra de la siguiente manera: En la figura aparece la flecha tenue, ya no blanca, porque se avanza, aunque con dificultad.

Existe el peligro de abandonar muy fácil la lucha por adquirir el nuevo hábito, por lo

que se va a requerir un seguimiento muy cercano y se deben seguir poniendo metas

sencillas y seguir con las anteriores. La cuestión no es acumular por acumular sino

ir poco a poco, al realizar meta por meta y no querer abarcar todo en un solo

esfuerzo, sin estancar tampoco el proceso. Si se establecieran muchas metas a la

vez, la persona quedaría abrumada y dejaría de luchar. En cambio, al establecer

primero una pequeña meta, y una vez cumplida se aumentan otra, es más fácil. Por

ejemplo; luchar por ser ordenado es dejar ordenados los zapatos, una vez logrado

se pasa a ordenar la ropa (sin dejar de poner en su lugar los zapatos) después

pasará a otras como el orden en el escritorio, en el auto y así hasta lograr que la

persona sea más ordenada. No se le pedirá todo al principio, pero sí tiene que

acumular esas pequeñas metas con el fin de que practique más veces el hábito

durante el día. Ayuda llevar un registro acerca del cumplimiento de las mismas, cada

noche preguntarse si se cumplió o no y por qué: es muy recomendable analizar las

razones por las que no se cumple para poner los medios pertinentes.

Una vez expuesto lo anterior, también se puede deducir otra de las características

fundamentales para que sea eficaz la lucha de la persona: evitar la dispersión, no

cambiar la dirección del hábito, es decir, no establecer metas que pretendan adquirir

un hábito diferente al propuesto, integrar los esfuerzos, aunque el avance se sienta

lento, o haya interés por otros, o tedio por el hábito bueno. Por ejemplo si le cuesta

vivir el orden y supone mucho esfuerzo el que no lo deje, si se pone una lucha

distinta, como la generosidad, se corta el proceso y se volvería a empezar de nuevo.

Por esto se sugiere dar variedad dentro del mismo hábito, sin dispersar: en este

caso del orden, habría que ir poniendo pequeñas metas de orden en su habitación,

seguir con metas del horario, etc. Como se sigue por el mismo camino de obtener

el orden, no se corta el proceso, dando así variedad en la lucha, que siempre es

bueno y ayuda, para no aburrir a la persona. Si una pequeña meta no se cumple en

alrededor de un mes, habrá que ajustarla para lograr victorias. Hay que recordar

que en cada una de estas etapas se puede durar meses o incluso años, por eso la

variedad es importante, pero sin cambiar de hábito. Lógicamente estos son

principios generales y puede haber causas de fuerza mayor que hagan que sea

conveniente querer adquirir otros hábitos.

Por otra parte, la reflexión debe ir aumentando con lecturas sencillas, frases breves

motivacionales, biografías de personas que han luchado y vencido, películas

comentadas u otras alternativas donde la inteligencia siga alimentándose de buenas

razones. Ayuda el reflexionar sobre las consecuencias negativas del vicio y las

positivas de la virtud. Para ayudar a la Motivación, cuando no hay otro camino,

podría implementarse un sistema de premio o sanción conforme al cumplimiento de

las metas personales.

Es preciso seguir cuidando el buen ambiente. Ayuda el ir quitando obstáculos que

se van detectando en la medida en que la persona se conoce a sí misma. Algo muy

importante es revisar y cuidar el círculo de amistades. Hay que fomentar las buenas

amistades, sobre todo de personas que estén luchando para adquirir un hábito

similar. Pues el saber que existen más personas en situaciones parecidas provee

un apoyo importante, por ejemplo el que se recibe en un grupo de alcohólicos

anónimos en donde todos se sostienen mutuamente. Por otro lado es importante

reconocer las amistades que dañan, ya que son un gran peligro para la adquisición

del nuevo hábito: si una persona ha empezado a luchar y se siente motivada por

cambiar, y se encuentra con otros que viven o piensan lo contrario, o que critican

su manera de actuar y pensar, estas actitudes la afectan demasiado y pueden

entorpecer el proceso. Se sabe de antemano que es muy difícil cambiar de

amistades, pues existe el afecto por ellas, pero si la persona está decidida a cambiar

tendrá que optar por lo mejor.

En el siguiente esquema se representa como se encuentran los sentimientos y la

inteligencia con respecto a la voluntad en esta etapa. Se va viendo con más fuerza

el apoyo de la inteligencia, y con menos resistencia de los sentimientos.

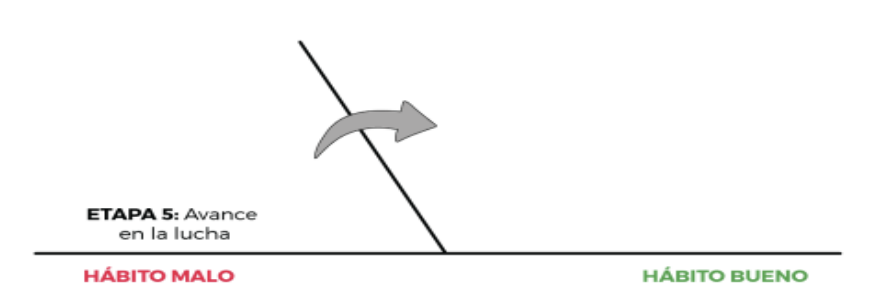

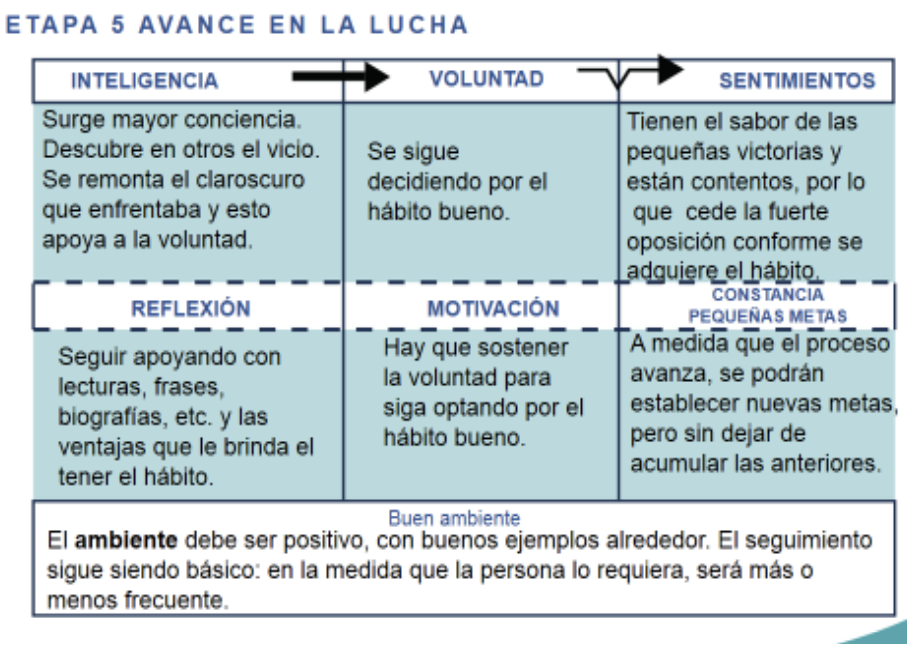

ETAPA 5: AVANCE EN LA LUCHA

Se avanzó en la lucha después de vencer la primera resistencia, el fuerte “jalón” del mal hábito y de sostener con gran esfuerzo la voluntad, que se ha decidido por el hábito bueno y sigue firme en la lucha. Ha logrado progresar, aunque aún no llega al hábito nuevo y todavía tiene un largo camino que recorrer. Como en la etapa pasada, y en todo este proceso, la constancia será una compañera indispensable, pues si afloja en la lucha se puede retroceder en el proceso, ya que sigue presente el “jalón” del hábito a desarraigar.

De acuerdo al esquema de plano cartesiano la persona se localiza en el siguiente punto:

Ahora que avanzó la persona comienza un interesante itinerario: el surgimiento de

una mayor conciencia. Empieza a advertir en actos concretos -normalmente una

vez que pasó el suceso- que no ha sido, por ejemplo ordenada. Aquí conviene

destacar: primero, que sólo lo insinúa en algunos casos y no son los más; aquella

inercia del mal hábito de actuar sin pensar, mecánicamente, sigue estando

presente; segundo, que ordinariamente es siempre "después de" el acto que se

debía realizar.

Este itinerario conduce a la persona a una mayor conciencia de la carencia del

hábito que se ha propuesto adquirir, y ahora está más convencida. Lo que comenzó

viendo sólo de modo vago y difuso en el ámbito teórico, comienza a advertirlo con

mayor claridad y precisión en el ámbito práctico, pues lo empieza a vivir. Si la

persona llega a esta etapa, suele ocurrir un hecho que conviene señalar pues es

una clara muestra de que se está avanzando: descubre en otras personas el hábito

que está procurando adquirir.

Esta situación es importante, pues la descubre la inteligencia y de esta manera

puede comenzar a remontar el claroscuro que enfrenta. Al ver claramente las

ventajas de vivir el hábito bueno supone un refuerzo para la voluntad. Por otra parte,

la persona va probando pequeñas victorias, con lo que los sentimientos, encargados

de la sensibilidad, hacen que la persona se vaya sintiendo contenta: poco a poco

estos van cediendo la fuerte oposición, conforme van aumentando los actos del

nuevo hábito.

Se ha avanzado, sin embargo, aún no se ha adquirido el nuevo hábito, por lo que la

lucha tiene que continuar de manera adecuada aplicando las estrategias. A modo

de ejemplo se señala lo siguiente:

Seguir la constancia en las pequeñas metas; ahora que el proceso está

avanzado, se podrán establecer nuevas metas, pero sin dejar de ser acumulativas

con las anteriores. Hay que recordar que en cada una de estas etapas se puede

durar meses o incluso años, por eso darle variedad es importante, sin cambiar de

hábito. Se vuelve a recomendar, en caso de no lograrla, no insistir en ella más de

un mes, ajustándola para que se consiga o poniendo otra sobre la misma línea.

Evitar dejar de lado la reflexión y motivación, y seguir apoyándose en lecturas,

frases, biografías, etc. Habrá que fortalecer y/o aumentar las razones de por qué se

está luchando, ubicando las ventajas que le brinda el tener el hábito en diferentes

ámbitos de la vida. En esta etapa es más fácil puesto que la persona ha

experimentado algunos beneficios que le ayudarán a ampliar sus razones. Ejemplo:

ahora que duerme mejor se da cuenta que está menos cansado, trabaja con menos

flojera, ve la vida más positivamente y eso le agrada, por lo tanto fortalece sus

razones, y puede recomendar a un amigo que haga lo mismo que él. Ayuda seguir

evaluando al final del día si se cumplió o no la meta y por qué.

El ambiente debe ser propositivo y positivo, donde se invite a la actividad, a

encontrar la alegría de saber luchar, por eso es importante el seguimiento y ejemplo

de otras personas que también luchan y que saben levantarse de sus caídas.

Preguntar por las actividades que realiza, para ayudarle a identificar lo que le

promueve y estorba en su proceso para adquirir el hábito. Es conveniente evitar los

momentos del ocio malo. Pensar en los demás, dejando de pensar en uno mismo,

facilita el salir del hábito malo, por eso es bueno asistir a labores sociales y ayudar

a los demás, sobre todo a un amigo cercano, en el mismo tema del hábito que está

buscando adquirir. El seguimiento sigue siendo básico: en la medida que la persona

lo requiera, será más o menos frecuente.

El esquema de flechas presenta el avance de la siguiente manera: hay más apoyo

de la inteligencia y cada vez menos resistencia de los sentimientos.

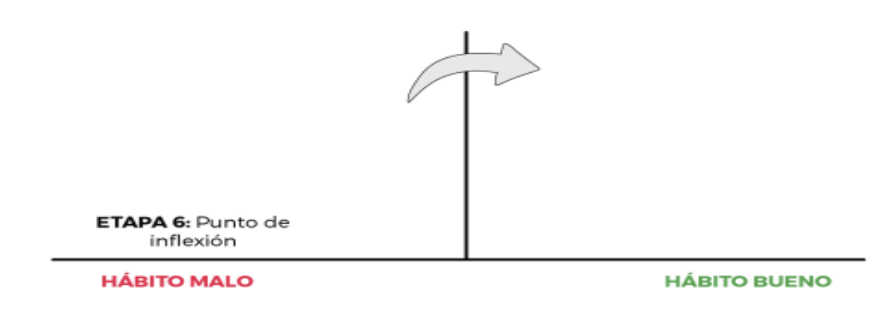

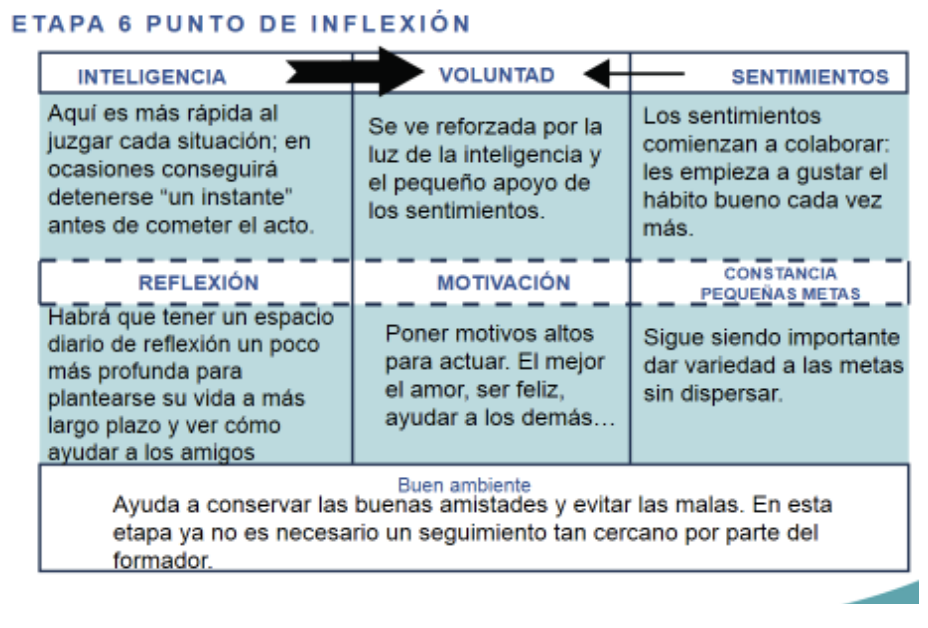

ETAPA 6: PUNTO DE INFLEXIÓN

Todavía queda camino que recorrer. Sigue siendo fundamental no dispersarse en la lucha, sino continuar dando variedad siempre en la misma dirección, para lograr pasar de un mal hábito arraigado, desarraigarlo y lograr el hábito contrario. Si se quita el dedo del renglón, dispersando o dejando de luchar, se puede perder lo ganado: hay que adquirir a fondo el hábito bueno, hasta que sea una nueva segunda naturaleza. Ya la persona tiene entre un 40% y un 60% del hábito bueno. La lucha será cada vez más rápida e implicará un esfuerzo menor. Pero no se debe olvidar la constancia, el acumular metas todo el día, todos los días. No desesperarse y seguir teniendo paciencia.

La etapa 6 queda representada en el esquema de plano cartesiano de la siguiente manera:

En esta etapa, como se ha avanzado, la inteligencia es más rápida al juzgar sobre

cada situación particular; en varias ocasiones ya no lo hará después de que ha

pasado el evento, sino que conseguirá detenerse "un instante" antes de cometer el

acto, por ejemplo no desayunar, darse cuenta, frenarse y desayunar. Comienza a

desmontarse ese actuar sin pensar que antes tenía. Sin embargo, la velocidad de

respuesta no es aún suficiente: sigue estando presente la fuerza de aquella segunda

naturaleza: los casos en los que se obra de acuerdo con el hábito anterior son

todavía numerosos. Pero se ha dado un importante paso: la persona ya advierte lo

que antes le resultaba natural o "transparente".

La inteligencia comienza a descubrir en la práctica las oportunidades de vivir el

nuevo hábito, lo que al principio sólo veía de una manera vaga y confusa por

moverse sólo en el plano teórico. Así, la inteligencia va recuperando y aumentando

su claridad y las razones que tuvo al comienzo del proceso. Además, se ve

reforzada por esa claridad y por fin los sentimientos comienzan a colaborar: les

empieza a gustar el hábito bueno cada vez más. Ahora ya tiene las nuevas

experiencias del nuevo hábito, ya no sólo las del mal hábito, que van remplazando

los contenidos anteriores de los sentimientos. Los sentidos internos -la memoria y

la imaginación- comienzan a apoyar y confirmar lo que la inteligencia vio al inicio del

proceso.

Se le llama a esta etapa “punto de inflexión” porque en ella comienzan, poco a poco,

a predominar los actos propios del nuevo hábito, aunque aún estén presentes las

acciones características del hábito anterior. Comienza a salir el viejo hábito y a

entrar el nuevo.

De ahora en adelante se avanza un poco más rápido, sin embargo, no se deben

olvidar las estrategias, por ejemplo:

Seguir con la constancia en pequeñas metas. Sigue siendo importante dar

variedad a las metas. Se podrá aumentar el número y la dificultad de ellas, así como

ir más rápido en el ritmo, siempre y cuando las metas anteriores se sigan

cumpliendo.

Para la motivación y la reflexión es importante seguir aumentando y fortaleciendo

las razones por las que se lucha, sin olvidar examinarse cada día en el cumplimiento

de metas. Habrá que tener un espacio diario de reflexión un poco más profunda

para plantearse su vida a más largo plazo y ver cómo ayudar a los amigos:

proponiéndoles un hábito bueno, compartiéndoles lo que a uno le ha servido

mejorar, etc. Seguir fomentando los momentos para servir a los demás, como visitar

sitios necesitados como asilos, orfanatos, etc.

Para mantener el buen ambiente ayuda a conservar las buenas amistades y evitar

las malas. En esta etapa ya no es necesario un seguimiento tan cercano por parte

del formador.

A continuación, se ve representado en el esquema de flechas: se ve con claridad el

mayor apoyo de la inteligencia, y se ve cómo los sentimientos ya no se oponen sino

que colaboran más poco a poco.

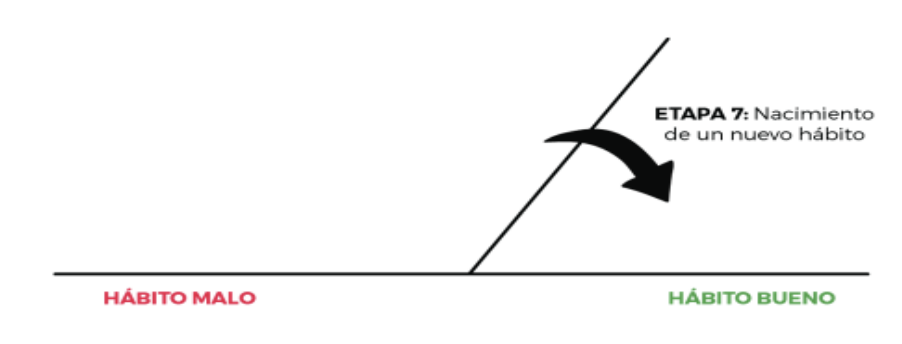

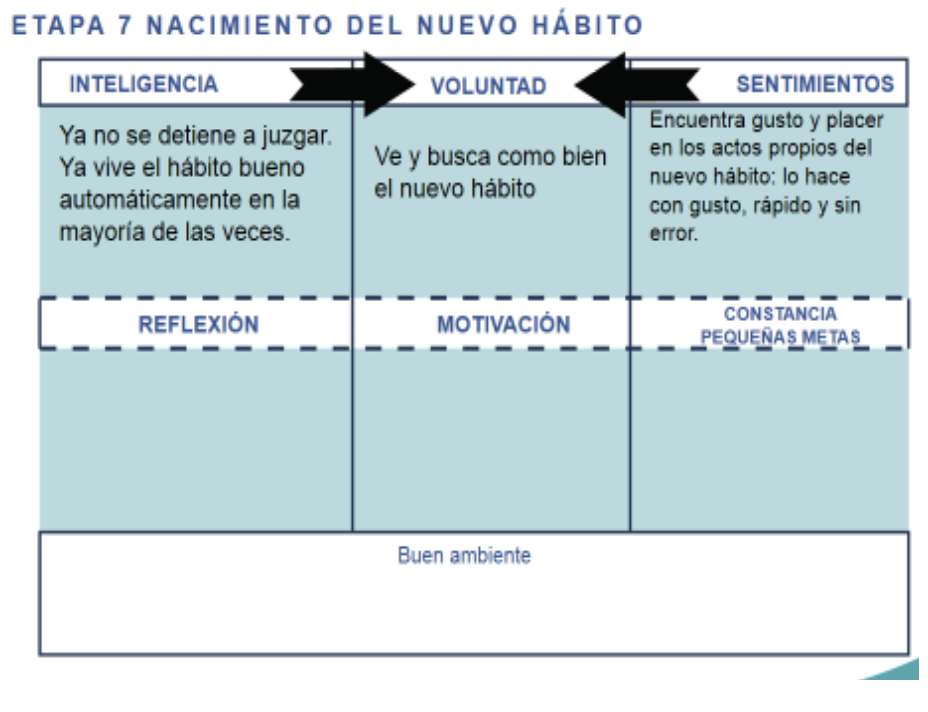

ETAPA 7: NACIMIENTO DE UN NUEVO HÁBITO

Si el itinerario prosigue en esa lucha sin dispersar, se llega a la siguiente situación:

cada vez son más las ocasiones en las que la inteligencia ya no se detiene a juzgar mediante un acto reflexivo, que sería más o menos así: iba a dejar esto fuera de su lugar, tengo este propósito, y aunque me cueste esfuerzo, venceré. Ya actúa con más rapidez y tiene el hábito bueno en la mayoría de las situaciones. La voluntad ya ve y busca como un bien el nuevo hábito. Ahora la persona empieza a actuar sin pensar, mecánicamente, en la dirección del nuevo hábito: ahora le resultará natural o "transparente"... Presenciamos el surgimiento de una nueva segunda naturaleza.

Ya se adquirió un nuevo hábito y con él muchos otros, pues los hábitos crecen juntos.

En el esquema del plano cartesiano se observa que ya está del lado del buen hábito, aunque aún se puede seguir creciendo: la flecha está grande y negra, señalando que ya se tiene el nuevo hábito.

La persona comienza ahora ejercitar el hábito bueno con naturalidad,

espontaneidad y constancia en gran número de circunstancias singulares y

concretas. De nuevo se hace presente la "transparencia" característica de un hábito.

La inteligencia se confirma en la claridad que advirtió al comienzo del proceso, por

lo que su protagonismo comienza a declinar; ya no es necesaria una conciencia tan

reflexiva. La voluntad se muestra con fuerza para obrar en la dirección del nuevo

hábito. Los sentimientos colaboran reforzando el querer de la voluntad, pues la

persona comienza a encontrar gusto y placer en los actos propios del nuevo hábito,

con lo que se ha formado la afectividad al encontrar gusto por el bien.

La adquisición de un hábito bueno conlleva un proceso de integración en el interior

de la persona. Hay que recordar que al poco tiempo de iniciar los sentimientos

reclamaban lo arduo y se resistían al cambio: no les agradaba la lucha. La

inteligencia presentaba las razones de conveniencia para el cambio. La voluntad

podría optar por el gusto y haber parado el proceso, u optar por la inteligencia y el

apoyo que recibía desde el exterior por parte de sus formadores, y continuar la

lucha. Una vez adquirido el hábito bueno, los sentimientos y la inteligencia quedan

ordenados y les agrada la nueva situación.

Es preciso recordar que cuando se adquiere un nuevo hábito bueno se actúa

siempre en su dirección, fácilmente, con gusto y sin error. Por lo que al final: la

voluntad quiere con firmeza lo que es conocido por la inteligencia. Los sentimientos

apoyan y refuerzan el querer de la voluntad. La experiencia sensible -los contenidos

de la memoria y de la imaginación- confirman la conveniencia de lo que es conocido

por la inteligencia.

Lo que la persona advertía al comienzo como algo bueno, pero que en cierto modo

le resultaba externo y ajeno, ahora lo ha interiorizado y le es propio. La persona

posee una segunda naturaleza difícil de remover y cuya adquisición ha sido una

tarea ardua, fruto de un esfuerzo personal, pequeño pero constante, sin dispersión

y con la orientación y apoyo continuo y paciente por parte de los formadores. Es

importante tomar en cuenta que siempre se puede mejorar más, siempre se puede

avanzar.

Al final, cuando se ha logrado la virtud, el esquema de flechas se presenta así, en

su manera ideal pues ahora colaboran la inteligencia y los sentimientos para el buen

hábito.

III) LA EDUCACIÓN DE LA AFECTIVIDAD A TRAVÉS DE ADQUIRIR LA VIRTUD

Todos tenemos experiencia, propia o ajena, de cómo limitarse a respetar unas reglas acaba fácilmente convirtiéndose en un peso(...) Mientras que buscar sinceramente el bien que esas reglas tratan de promover, alegra y libera. En definitiva, podríamos decir que no forma el hacer, sino el querer: no solo importa lo que hago, sino también lo que quiero cuando lo hago. La libertad es, pues, decisiva: no basta hacer algo, hay que querer hacerlo, hay que hacerlo «porque nos da la gana, (…)», porque solo así formamos la virtud, es decir, aprendemos a disfrutar del bien. Un mero cumplimiento que se traduzca en «cumplo y miento», no promueve la libertad, ni el amor, ni la alegría. En cambio, sí los promueve entender por qué esa actuación es grandiosa y vale la pena, y dejarse guiar por esas razones al actuar.

El segundo punto que nos conviene considerar es que el proceso de connaturalización afectiva con el bien es ordinariamente lento. Si la virtud consistiera solo en la capacidad de superar la resistencia afectiva para hacer el bien, podríamos alcanzarla en tiempos mucho más cortos. Pero ya sabemos que la virtud no está formada mientras el bien no tenga un reflejo positivo en la afectividad. Consecuencia de esto es la necesidad de ser paciente en la lucha, porque alcanzar algunos de los objetivos que vale la pena proponerse, puede requerir un tiempo largo, quizás años. La resistencia al acto bueno que seguimos experimentando durante ese tiempo no hemos de interpretarla como un fracaso o como señal de que nuestra lucha no es sincera o es poco decidida. Se trata de un camino progresivo, en el que cada paso es ordinariamente pequeño y no es fácil apreciar el avance que supone. Solo después de un cierto tiempo, mirando hacia atrás, advertiremos que hemos recorrido más camino del que nos parecía.

Si, por ejemplo, tenemos reacciones de ira que querríamos superar, comenzaremos esforzándonos por reprimir sus manifestaciones externas; quizás al principio nos parecerá que no conseguimos nada, pero si somos constantes, las ocasiones en que vencemos –inicialmente escasas– irán haciéndose más y más frecuentes y, al cabo de un tiempo –quizá largo– llegaremos a conseguirlo de modo habitual; pero no basta, porque nuestra meta no era reprimir unas manifestaciones externas, sino modelar una reacción interna, ser más mansos y pacíficos, de modo que esa reacción más serena sea la propia de nuestro modo de ser. La lucha es, por tanto, mucho más larga, pero ¿quién podría negar que es mucho más bonita, liberadora e ilusionante? Es una lucha que apunta a alcanzar una paz interior (…) y no al mero sometimiento violento de los sentimientos.

Apuntar alto en la formación, proponerse no solo realizar actos buenos, sino ser buenos, tener un buen corazón, nos permitirá distinguir el acto virtuoso de lo que podríamos denominar el acto conforme a una virtud. Este último sería el acto que corresponde a una virtud y contribuye paso a paso a formarla, pero que, al no proceder todavía de un hábito ya maduro, requiere frecuentemente sobreponerse a una afectividad que empuja en dirección contraria. El acto virtuoso sería en cambio el de quien goza en la realización de ese bien, incluso cuando le supone un esfuerzo. Este es el objetivo.